子宮体がん(子宮内膜がん)とは

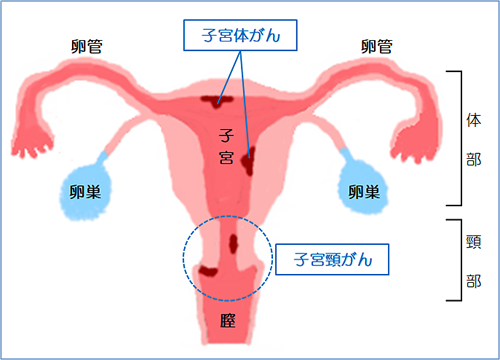

成人女性の正常子宮の大きさは鶏卵大程度です。子宮は妊娠時に赤ちゃんを育てる子宮体部と、分娩時に赤ちゃんの通り道となり、子宮の入り口に当たる子宮頸部に分けられます。 子宮体部は筋肉でできており、内側は子宮内膜で覆われています。子宮内膜は、妊娠していないときは月経周期に従って毎月増殖、剥離を繰り返しており、子宮内膜が剥離すると月経として出血をみることになります。この子宮内膜細胞が悪性化したのが子宮体がん(子宮内膜がん)です。

日本では子宮がんのうち、以前は子宮頸がんが90%以上を占めていましたが、最近では子宮体がんが増加し、50%程度を占めるようになってきています。子宮体がんの好発年令は、子宮頸がんに比べてやや高齢で、50~60代とされています。

子宮体がんのリスクファクターとして、糖尿病、高血圧、肥満があげられていますが、その他にも動物性脂肪を多く摂取する人、乳がんの治療薬としてのホルモン剤の内服、卵胞ホルモン(エストロゲン)単独で内服している人、出産経験のない人なども子宮体がんの発生する可能性が少し高くなるといわれています。

子宮体がんの症状

子宮体がんに特有の症状というものはありませんが、以下のような症状を認めたときには、早めに婦人科を受診し子宮頸がんだけでなく子宮体がんの検診も受けることをおすすめします。一般的にいう子宮がん検診では、子宮頸がんの検診のみのことが多いので注意が必要です。

- 月経以外の不正性器出血。特に閉経後の持続する少量出血や閉経前後の不正出血。

- おりもの

- 排尿痛あるいは排尿困難

- 性交時痛

- 下腹部あるいは骨盤領域の痛み

子宮体がんの診断

子宮体がんは子宮の奥から発生するため、ふつうの子宮がん検診、つまり内診(視診・触診により子宮の状態を診る)と子宮頸部細胞診検査(綿棒・ブラシなどを使って子宮頸部をこすり、細胞を採取する)では異常が見つからないこともまれではありません。そのため、子宮体部に細いスティック状の器具を挿入し細胞や組織を採取する必要があります。検査の合併症として痛み、出血、感染があります。 こうして得られた組織を顕微鏡的に検査し、悪性の細胞が見つかった場合には、がんの広がりを調べるため、超音波検査・CT・MRI・レントゲン等の画像検査・腫瘍マーカーを含む血液検査等を行います。

子宮体がんの病期(ステージ)分類

子宮体がんの病期(進行の程度)は、基本的には手術で摘出した子宮などの術後病理検査結果に基づいて決定されます。

子宮体がんの臨床進行期

- Ⅰ期

-

がんが子宮体部に限局するもの

- ⅠA期 がんが子宮体部筋層1/2未満のもの

- ⅠB期 がんが子宮体部筋層1/2以上のもの

- Ⅱ期

- がんが子宮体部をこえて子宮頸部間質に広がったもの

- Ⅲ期

-

がんが子宮外に広がっているが、小骨盤をこえてないもの、または骨盤リンパ節または傍大動脈リンパ節転移陽性のもの

- ⅢA期 がんが子宮漿膜や骨盤腹膜または卵管卵巣に広がったもの

- ⅢB期 膣ならびに/あるいは子宮傍組織へ広がったもの

- ⅢC期 骨盤リンパ節ならびに/あるいは傍大動脈リンパ節転移があるもの

- ⅢC1期 骨盤リンパ節転移陽性のもの

- ⅢC2期 傍大動脈リンパ節転移陽性のもの

- Ⅳ期

-

癌が小骨盤腔をこえているか、膀胱ならびに/あるいは腸粘膜を侵すもの、ならびに/あるいは遠隔転移のあるもの

- ⅣA期 膀胱ならびに/あるいは腸粘膜に浸潤があるもの

- ⅣB期 腹腔内ならびに/あるいは鼠径リンパ節転移を含む遠隔転移のあるもの

子宮体がんの治療

手術(外科的治療)

子宮体がんは子宮頸がんや卵巣がんと比較すると放射線療法や化学療法の効果が乏しいので手術療法が主な治療法となり、がんの存在する子宮を摘出するのが最も一般的な治療法です。

子宮と両側付属器(卵管、卵巣)を摘出し(単純子宮全摘術、両側付属器摘出術)、骨盤内あるいは大動脈周囲のリンパ節を摘出します。手術終了後、摘出した子宮や卵巣、卵管、リンパ節等を改めて、顕微鏡で詳しく調べて病期(ステージ)を決定し、その結果によって、放射線治療や化学療法を追加した方がよいのかどうかを検討します。

化学療法

化学療法とは、いわゆる抗がん剤を投与する治療法です。抗がん剤の効果が認められれば、少なくとも病状により、3~6回繰り返されます。体内に入った抗がん剤は、血流にのって全身を巡り、がん細胞を攻撃しますが、同時に正常な組織もダメージを受けます。これが副作用となります。

抗がん剤を投与する場合、抗がん剤を組み合わせて投与することが多いのですが、現在、子宮体がんに対しては、パクリタキセルとカルボプラチンの2種類の薬を組み合わせて使うことが多いです。

子宮体がんの治療法として、化学療法を主たる治療とする場合と、手術後に追加治療として使う場合があります。また再発病巣に対して使うこともあります。

ホルモン療法

いわゆる女性ホルモンには、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)があります。これらは正常な状態では卵巣から分泌されています。この二つのうち、卵胞ホルモン(エストロゲン)は、子宮体がんの増殖に働くとされています。一方、黄体ホルモン(プロゲステロン)は子宮体がんの進行を遅らせる働きがあるといわれています。

ホルモン療法は、妊娠する可能性を残すために子宮を温存したい場合や、全身状態が悪く化学療法が難しい場合が適応になります。

放射線療法

放射線療法にはX線を体の表面から当てる外照射という方法と、腟より放射線を当てる腔内照射という方法があります。放射線療法は、これを主たる治療法として単独で行われる場合と、手術の後に追加治療として行われる場合があります。また再発病巣に対して照射することもあります。

単独治療の適応となるのは、手術ができない場合(高齢者、子宮体がん以外の合併症があって手術をすることが危険な場合、病気が広がっているため、手術が不可能な場合等)、患者さまが放射線療法を希望される場合です。

手術後の追加治療が必要となるのは、がんがまだ残っていると考えられる場合、医学的な理由で前述したような完全な手術療法が行えなかった場合等です。

再発

子宮体がんの再発部位としては、子宮や卵巣を摘出した後の、骨盤内に再発する「局所再発」と、肺や肝臓といった骨盤外の臓器に再発する「遠隔再発」が大体半々です。

再発病巣が1つだけの場合には手術的な切除が可能かどうかを検討します。これが難しい場合、局所再発で、病変が骨盤内に留まっている場合には放射線治療、再発病巣がいくつかの臓器に及ぶ場合や、放射線治療をしたあとで、更に追加の放射線治療が難しい場合などは、化学療法の適応となります。

再発に対する標準的な治療法はなく、個々の状態に合わせて検討した後、患者さま本人及びご家族の方々と相談の上、治療法を決定しています。

予後

5年生存率は、日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会の統計では、おおよそI期で94.3%、Ⅱ期で88.8%、Ⅲ期で74.0%、Ⅳ期で26.6%です。